-

상품 정보

상세설명

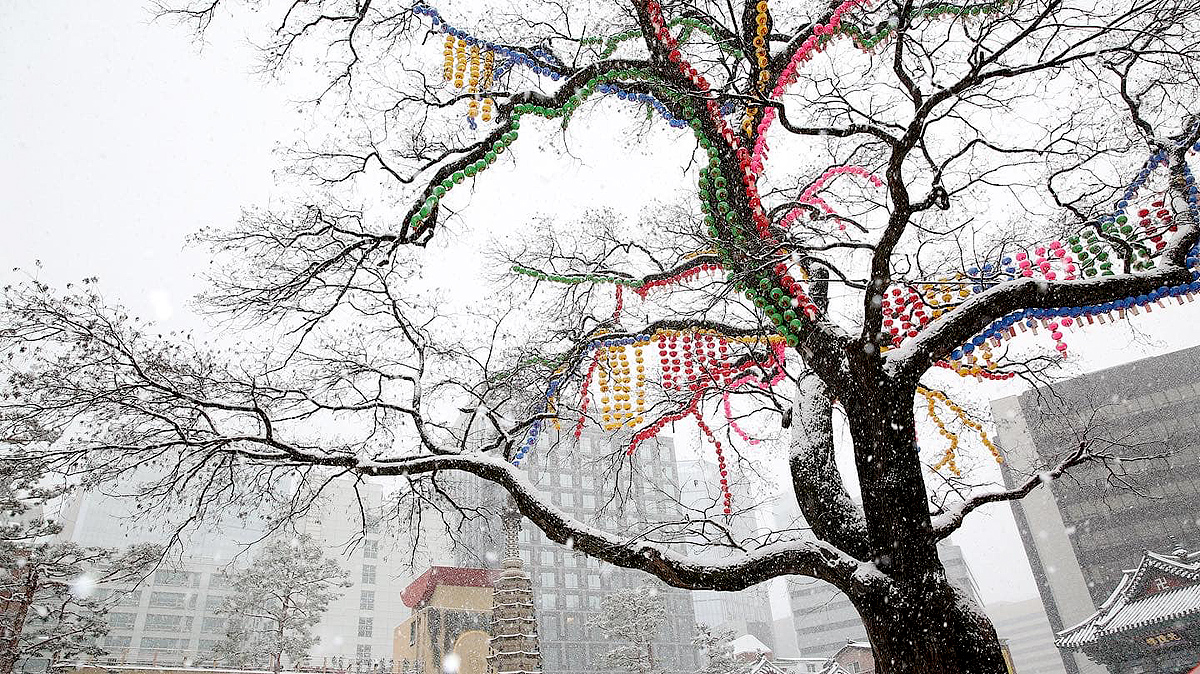

조계사는 한국불교를 대표하는 조계종의 총본산으로 대중과 더불어 사는 세상을 추구하는 대승의 보살정신이 살아 숨 쉬는 공간입니다.

또한 한국근현대사의 격동기를 우리 민족과 함께한 역사의 현장으로, 특히 암울한 일제치하 시대를 극복해 낸 민족자존의 공간이라 할 것입니다.

조계사는 일제치하인 1910년, 조선불교의 자주화와 민족자존 회복을 염원하는 스님들에 의해 각황사란 이름으로 창건되었습니다.

당시 각황사는 근대 한국불교의 총본산으로 근대 한국불교 최초의 포교당, 일제하 최초의 포교당이었으며 4대문 안에 최초로 자리 잡은 사찰이었습니다.

1937년 각황사를 현재의 조계사로 옮기는 공사를 시작, 이듬해 삼각산에 있던 태고사(太古寺)를 이전하는 형식을 취하여 절 이름을 태고사로 했습니다.

태고사를 창건하면서 사찰의 중심인 대웅전은 정읍에 있었던 보천교(普天敎) 십일전(十一殿)을 이전하여 개축하였으며, 1938년 10월 25일 총본산 대웅전 건물의 준공 봉불식을 거행했습니다.

1954년 일제의 잔재를 몰아내려는 불교정화운동이 일어난 후 조계사로 바뀌어 현재에 이르고 있으며 한국불교와 그 대표종파인 조계종의 주요 사원으로서 역할을 수행하고 있습니다.

또한 조계사는 국제 문화도시인 서울의 도심인 종로 한가운데에 위치한 유일한 전통 사찰로서, 휴식과 여유를 느낄 수 있는 곳입니다.

최근 대웅전 중수, 일주문 건립 등 중창불사를 통해 총본산으로서 위상에 걸맞은 모습을 갖추어나감으로써, 수행과 신행활동 그리고 역사문화공간으로서의 역할에 앞장서고 있습니다.

또한 24시간 경내 개방을 통해 내국인이든 외국인이든 혹은 불자든 아니든 간에 누구나 원하는 시간에 들를 수 있으며, 불교 관련 행사에 참여할 수 있는 열린 공간으로 마련하였습니다.

-

소개·새소식

소개글

-

- 조계사 가람 배치도

- 작성자/작성일

- 두레박 24-04-17

1. 조계사 일주문

2. 조계사 대웅전

3. 조계사 극락전(1층), 대설법전/소설법전(2층)

4. 조계사 제사공양간(1층), 범종루(2층)

5. 조계사 청년센터

6. 조계사 안심당

7. 조계사 만발공양간(마당 아래), 수유실(마당)

8. 조계사 교육문화센터(1~4층), 신도회 사무처(1층)

9. 조계사 백주년기념관: 어린이법당(지하1층),승소(1층),관음전(2층),템플스테이(3~4층)

10. 조계사 8각10층 부처님진신사리탑

11. 조계사 회화나무

12. 조계사 가피

13. 조계사 성지순례 가피

14. 조계사 선재어린이집

15. 조계사 권선각

16. 조계사 템플스테이홍보관/신행상담실

17. 조계사 기도접수처

18. 조계사 사찰안내소

19. 조계사 천진불

20. 조계사 백송

21. 조계사 사적비

22. 조계사 주차장

23. 조계사 우정총국

24. 조계사 화장실

25. 조계사 한국불교역사문화기념관: 불교중앙박물관(지하1층), 전통문화예술공연장(지하2층)

26. 조계사 국제회의장

27. 조계사 신도회 회장단·자문위원회 -

- 1. 조계사 일주문

- 작성자/작성일

- 두레박 24-04-17

일주문은 기둥이 한 줄로 되어 있는 데서 붙은 이름입니다. 통상적으로는 일주삼간(一柱三間)이라 하여 일렬로 세 개의 문을 갖는다(->갖습니다). 이렇게 한 줄로 늘어놓은 이유는 일심(一心)을 상징하고자 했기 때문입니다. 이때 일심이란 사찰에 들어서기 전 흐트러진 마음을 하나로 모아 진리의 세계로 오라는 뜻입니다. 또한 세 개의 관문을 갖는 이유는 성문, 연각, 보살로 나뉜 불교의 여러 교법이 오직 성불을 지향하는 일불승의 길로 통한다는 『법화경』의 사상을 담고 있습니다.

통상 일주문에는 현판을 달아 사찰의 격을 나타내는데 조계사 일주문에는 <대한불교총본산 조계사>라는 현판을 걸어 조계사가 창건 당시 총본산 건설 운동의 일환으로 건축되었음을 나타내고 있습니다.조계사는 오랫동안 일주문이 없었으나 2005년 3월 조계사 중창불사 당시 일주문 건립 기공식을 갖고, 2006년 10월 9일 현판과 주련을 달아 최종 완공하였습니다. 현판과 주련의 글씨는 당시 한국서예가협회장이었던 송천 정하건 선생이, 그리고 서각은 중요무형문화제 106호인 철재 오옥진 선생이 조성하셨습니다.

일주문 주련

以心傳心是何法 이심전심시하법

佛佛祖祖唯此傳 불불조조유차전

마음에서 마음에 전하는 법이 그 무슨 법인가

부처님이나 역대 조사가 오직 이것을 전함이로다.

曹溪山上一輪月 조계산상일윤월

萬古光明長不滅 만고광명장불멸

조계산 꼭대기에 둥근 달처럼

만고에 이 지혜광명 영원히 멸하지 않네. -

- 2. 조계사 대웅전

- 작성자/작성일

- 두레박 24-04-17

대웅전

서울시 지방유형문화재 제127호

대웅전을 글자 그대로 해석한다면 큰 영웅이 계신 곳이라는 뜻입니다. 이것은 모든 것에 있어서 걸림이 없는 분, 대자유인, 스스로를 극복하고 능히 자유자재로 조절할 수 있는 분, 하늘과 땅, 모든 존재로부터 마땅히 존경받는 분을 모신 곳 즉, 석가모니부처님을 모신 전각이라는 뜻입니다. 조계사의 경우처럼 좌우에 아미타부처님과 약사여래부처님이 봉안되어 있는 경우에는 대웅전이라는 명칭보다 더 격이 높은 대웅보전이라고 부르고 있습니다. 하지만 조계사는 창건 당시부터 석가모니부처님 한 분을 모셨기 때문에 대웅전이라고 불러져, 2006년 삼존불(석가모니부처님을 중심으로 좌측에는 아미타부처님, 우측에는 약사여래부처님)을 모신 이후에도 이전에 부르던 명칭을 그대로 따르고 있습니다.

대웅전 편액(현판)

조계사 대웅전 편액은 전남 구례 화엄사에 있는 대웅전 편액을 탁본하여 조각한 것을 대웅전 낙성 당시에 단 것입니다. 글씨는 조선 시대 선조대왕의 여덟 번째 아들인 의창군 이광(1589~1645)의 것입니다.

대웅전 삼존불

석가모니부처님을 가운데 모신 이유는 불교의 근본 가르침이기도 한 깨달음을 상징하기 때문입니다. 특히 대웅전의 부처님은 오른 손을 풀어 오른쪽 무릎 위에 얹고 손가락을 끝을 가볍게 땅에 댄 형태를 하고 있고, 왼손은 손바닥을 위로해서 배꼽 앞에 놓은 형태입니다. 이는 각각 항마촉지인(降魔觸地印)과 선정인(禪定印)(조계사 대웅전의 석가모니부처님의 수인은 항마촉지인입니다)을 표현한 것입니다. 이런 수인은 주로 석가모니부처님을 표현할 때만 나타나는 형식으로써 일체 모든 삿된 것을 굴복시키고 선정에 들어간다는 뜻의 표현으로 부처님의 지혜와 공덕을 표현한 것입니다. 서있는 곳에서 중앙에 계신 석가모니부처님을 바라볼 때 석가모니부처님의 우측에는 약사여래부처님이 모셔져 있습니다. 약사여래부처님은 지금 당장 고통을 받는 병자나 가난한 사람에게 자비를 베푸는 부처님입니다. 일반적으로 손에 약합이나 약병을 들고 있는 것을 보고 구별합니다. 또한 좌측에는 아미타부처님이 모셔져 있습니다. 아미타부처님은 조상의 극락왕생 및 내세에 누릴 자신의 행복을 관장하고 계신 부처님입니다. 손 모양을 보면 양손 모두 엄지손가락과 세 번째 손가락을 맞대고 있는데, 이는 극락정토에 왕생하는 아미타부처님의 구품(九品) 가운데 하나로 하루 밤낮 동안만이라도 계율을 지킨 범부는 죽을 때에 부처나 보살의 마중을 받고 왕생하여 반겁(半劫) 뒤에 아라한과를 얻는다는 것을 의미합니다. 조계사 삼존불은 각각 17자반(약 5m 20cm) 크기로 2006년 11월 14일 봉불식(부처님을 새로 모시는 의식)을 가졌습니다. 세분 부처님은 현재 단층 규모의 법당에 모셔진 부처님으로서는 국내 최대 크기입니다. 그리고 대웅전에는 불상을 안치하는 수미단을 중심으로 대웅전을 바라보고 오른쪽 벽면에 신중(神衆: 부처님 도량을 옹호하는 호법선신)을 모시는 신중단 그리고 왼쪽에는 영가(靈駕: 돌아가신 분)를 모시는 영단을 두고 있습니다.

목조석가모니부처님 (국가보물지정)

현재 대웅전 삼존불을 바라보고 서 있는 곳에서 우측에 위치하고 있는 목조석가모니부처님은 창건 당시「조계사 대웅전 총본산 건설위원회」에서 논의하여 전라남도 월출산 도갑사의 부처님을 이운하여 모신 것입니다. 창건 당시 모셨던 목조 불상 조성 시기는 조선 초기(1460년대 전후)로 추정하고 있습니다. 특히 조선 초기 불상이나 보살상 중에는 목조로 된 것이 현재까지 남아 있는 경우가 아주 드물기 때문에 신앙적으로 뿐만 아니라 학술적으로도 높은 평가를 받고 있습니다. 이 목조 불상은 조계사 창건 당시부터 대웅전의 주불로 모셔졌으나 대웅전 크기에 비해 불상이 지나치게 작다는 사부대중의 뜻에 따라 새로 삼존불을 모시게 되었습니다. 목조 불상은 향후 따로 영산전을 신축하여 그곳에 주불로 모실 수 있도록 계획하고 있습니다.

-

- 3. 조계사 극락전(1층), 대설법전/소설법전(2층)

- 작성자/작성일

- 두레박 24-04-17

[극락전]

대웅전을 바라보고 왼편에 자리 잡고 있는 2층짜리 건물이 극락전입니다. 극락전의 내부 중심에는 아미타부처님이, 좌우에는 각각 관세음보살님과 지장보살님이 모셔져 있습니다. 그리고 그 좌우 측면으로 십대명왕이 자리하고 있습니다.

아미타부처님은 지금 우리가 살고 있는 곳에서 서쪽으로 십 만 억 국토를 지난 극락정토라는 곳에 계신 부처님입니다. 극락이란 모든 중생을 청정하고 완전하게 하는 곳입니다. 때문에 이곳에서 주로 제사와 영가천도 의식이 봉행되고 있습니다.

[대설법전, 소설법전]

극락전 2층은 여러 법회, 신행단체 모임, 교육 등 다양한 활동으로 활용되고 있는 대설법전과 소설법전이 위치하고 있습니다. -

- 4. 조계사 제사공양간(1층), 범종루(2층)

- 작성자/작성일

- 두레박 24-04-17

[범종루]

법고, 운판, 목어, 범종 등의 사물이 있는 곳입니다. 매일 새벽 예불(오전 4시경)과 저녁 예불(저녁 6시경) 그리고 특별한 행사 때 치게 됩니다.

사물을 치는 순서는 법고 → 범종 → 목어 → 운판입니다.

이 중 법고는 땅에 사는 중생의 어리석음을 깨우치기 위해, 운판은 공중을 날아다니는 중생을 제도하고 허공을 헤매며 떠도는 영혼을 천도하기 위해, 목어는 물속에 사는 중생을 제도하기 위해, 범종은 욕계의 6천과 색계의 18천과 무색계의 4천을 제도하기 위해 울립니다. 범종은 새벽 예불 때 28번 저녁 예불 때 33번을 치는데 이는 새벽에 28개의 지옥문을 열어 사시에 부처님의 설법을 듣고 저녁에 33개의 천상의 문을 열어 모두 극락으로 인도하는 의미에서 조석으로 울리고 있는 것입니다.

-

-

변경/수정신청