-

상품 정보

상세설명

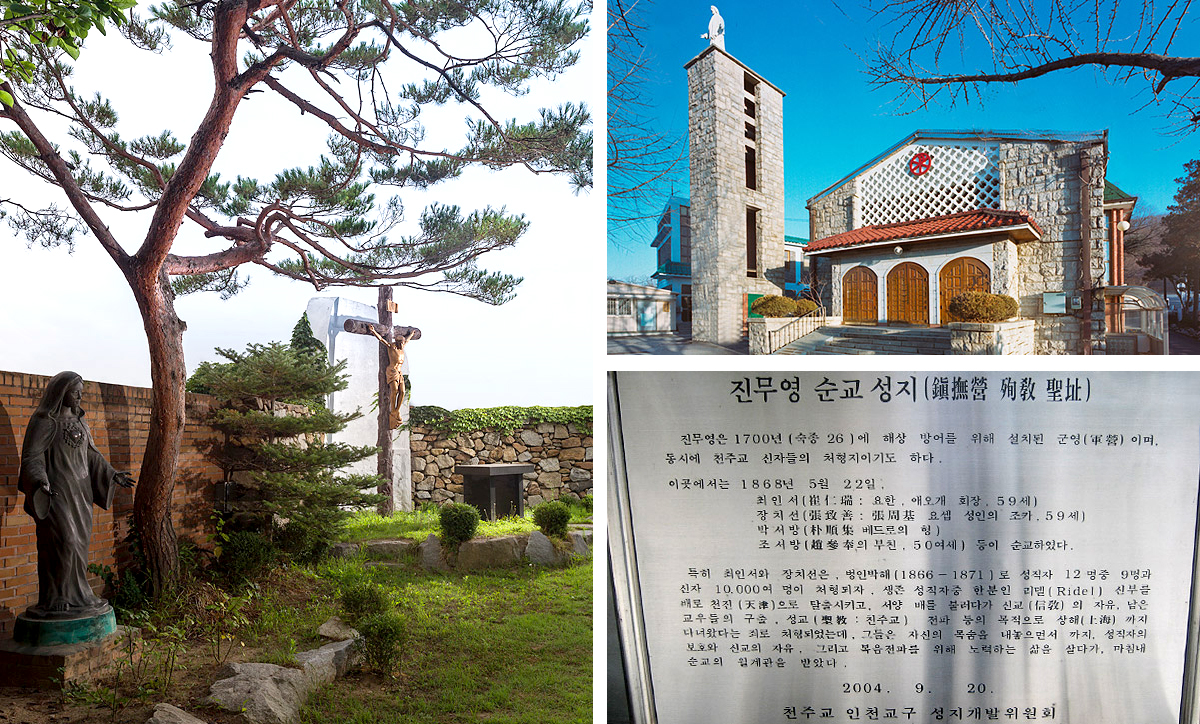

강화 읍내 중심부에서 북쪽으로 난 길을 따라 400m쯤 가면 왼쪽으로 강화성당이 있고 성당 내에 진무영 순교 성지가 있습니다.

강화도와 천주교 - ‘신앙의 증거자’박순집(朴順集)

박순집(1830~1911)은 자신의 신앙을 지키기 위해 목숨을 버린 순교자는 아니다. 그러나 그의 삶은 많은 순교자들의 행적을 증언하고 그들의 유해 발굴에 큰 공을세웠다는 데 큰 의미가 있다. 순교자를 부모로 하여 서울에서 태어난 박순집은 어려서부터 앵베르(조선교구 제2대 교구장) 주교의 심부름을 하며 그의 각별한 사랑을 받는 등 독실한 신앙적 분위기에서 성장하였다.

박순집이 증언자의 삶을 살게된 것은 그의 아버지 박 바오로의삶에서 비롯된 것이라 할 수 있다. 기해박해(1839) 때, 훈련도감프랑스 신부가 새남터에서 순교할 때, 박순집은 훈련도감 군인의 신분으로 참여하여 그 참상을 직접 목격하게 된다. 그는 곧 교우들과 함께 순교한 신부들과 신자들의 시신을 몰래 거두어 와서에 안장한다. 몇 달 후 그의 아버지를 비롯하여 형 등 16명의 가족들이 순교할 때 박순집은 기적적으로 화를 면한다. 1876년 이후 박순집은 신자들과 협력하여 리델 신부 등 여러 신부들의 조선 입국에 큰 역할을 하게 된다. 1888년, 블랑 주교(조선교구 제 7대 교구장)의 명으로 박순집은 순교자들의 유해가 묻혀 있는 곳과 자신의 집안 및 다른 순교자들의 행적을 교회 법정에서 증언하게된다. 이 증언들을 모은 것이‘병인사적 박순집 증언록(丙寅事跡朴順集證言錄)’으로, 여기에는 153명의 순교자의 행적이 기록되어 현재 절두산 순교자 기념관에소장되어 있다.

이후 그의 도움으로 와서에 있던 7명의 유해가 발굴되어 용산 예수성심신학교에, 삼성산에 묻혀있던 앵베르 주교, 모방·샤스탕 신부의 유해와 노고산에 묻혀있던 남종삼의 유해는 명동성당에 안치되었다. 서울에 살던 박순집은 교회를 위해 자신의 집을 공소로 내놓았으며, 딸은 조선인 최초 5명의 수녀 중 한사람이 되었다. 그녀는 82세로 선종할 때까지 평생 보고 들은 것을 자세히 기록해 놓아, 아버지의 증언록과함께 천주교회의 중요한 산 기록이 되고 있다.

1890년, 서울에 살던 박순집은 인천의 한 교우의 간곡한 간청으로 인천에서의 전교를 결심하고, 전 가족을 이끌고 제물포로 이사하여 인천지역과의 인연을 맺게된다. 이후 약 20년간 그는 답동성당의 사목을 도우며 전력을 다하여 인천지역의 전교에 힘쓰다 1911년‘예수, 마리아, 요셉’을 부르며 선종하였다. 그의 인천생활은 평신도 사도직을 성실히 수행하며 오늘날 인천교구 발전에 굳건한 초석이 된 삶이었다. 그의 시신은 인천의 용현동에서 서울의 절두산 순교자 기념관으로 옮겨졌다가 강화도의 이곳 갑곶 순교성지와 양도면 도장리 소재의 인천가톨릭대학교 교내로 나뉘어 옮겨졌다(2001).

박순집 베드로는 치명자는 아니다. 그러나 그의 전 생애는 어느 순교자 못지않은 거룩한 삶이었다. 따라서 그에게 ‘죽음을 당하지 않은 순교자’,‘시복되지 않은 복자’,‘신앙의 증거자’,‘순교자 행적 증언자’,‘성웅(聖雄)’등 여러 칭호가 따라다닌다.강화도와 천주교 - 병인양요와 강화도

1866년(고종 3) 초, 고종(高宗)의 친아버지 흥선대원군의 명으로 천주교에 대한 탄압이 시작되자, 조선에 들어와 있던 프랑스 선교사 12명 중 9명이 처형되고, 많은 조선인 천주교 신자들이 목숨을 잃게 된다(병인박해). 이에 대한 보복으로 프랑스 함대가 강화도를 점령, 침입한 사건을 병인양요라 한다. 병인박해 때 화를 면한 리델 신부는 장치선을 비롯한 여러 천주교 신자들의 도움으로 충청도에서 배를 타고 조선을 탈출, 중국에 있던 프랑스 함대 사령관 로즈에게 천주교 박해 소식을 전하면서 조선에 대한 보복원정을 촉구한다.

프랑스 함대의 조선원정은 2차에 걸쳐 이루어졌다. 1차(9월)는 강화도를 중심으로 한 수도 서울까지의 뱃길을 살피기 위한 예비적 탐사원정이었고, 2차(10월)는 수십 일 간 강화도를 점령, 정족산성 전투까지 벌이는 등 선교사 학살에 대한 보복 차원의 무력원정이었다.

강화성당 내에 있는 진무영 순교성지 - 안내판에 의하면 최인서·장치선·조서방·박서방 등이 이곳에서 순교하였다

프랑스 함대의 1·2차 조선원정길에는 리델 신부가 통역으로, 조선인 천주교 신자 최인서(崔仁瑞)·최선일(崔善一)·심순여(沈順汝) 등 3명이 물길 안내인으로 타고 있었는데, 이들은 리델 신부가 박해를 피해 조선을 탈출할 때 그를 따라 나섰던 사람들이었다. 리델은 강화도 땅에 제일 먼저 발을 디딘 천주교 선교사가 되었다.

그해 11월, 정족산성 전투에서패한 프랑스군이 퇴각할 때 그들의 배에는 조선인 천주교 신자 10명이 타고 있었다. 위의 물길 안내인 3명과 프랑스군이 강화도를점령하고 있을 때 리델 신부를 찾아 온 김영이(金榮伊), 그리고 작약도에 배가잠시 머무르고 있을 때 조선 내의 천주교 박해상황을 리델 신부께 알리러 온 신자 장치선(張致善)·송운오(宋雲五)·이성의(李聖宜)·이성집(李聖集)·박복여(朴福汝)·김계쇠(金季釗) 등 6명이었다.

중국 상해에 도착한 19명의 천주교 신자 중, 최인서·장치선·김계쇠 등은 이듬해(1867) 4월 조선으로 돌아왔다는 기록이 보인다. 그리고 1년 뒤, 장치선과 최영준은 강화에서 순교한다.

“사학 죄인 장치선(張致善)·최영준(崔英俊)이 진무영(鎭憮營)으로 압송되어 효수되었다.”

<일성록>(1868. 5. 22.)

‘효수’(梟首)란, 여러 사람에게 경계하게 하기 위하여 죄인의 목을 베어 긴 장대에 매다는 형벌을 말한다. 진무영은 조선 후기 해상방어를 위하여 강화도에 설치한 군영으로, 옛 농협중앙회 자리가 그 터로 알려져 있다.

갑곶성지(강화읍 관청리-갑곶나루) 내에 있는 박상손·최순복·우윤집의 순교자비

장치선(張致善: 1830~1868) 5살 때 세례를 받았으나 세례명은 알려져 있지 않다.

그는 일찍부터 조선에 들어와 있 던 프랑스 신부 12명 모두를 경향 각처를 다니며 만날 정도로 열성적인 신자였다. 1866년 박해가시작되자 리델 신부를 중국으로 탈출시키는 데 주도적인 역할을한다. 병인양요 후 프랑스 함대가 퇴각할 때 리델 신부를 따라 여러 신자들과 함께 중국으로 갔던 그는 1년 뒤 귀국한다. 서울에서 머물며 칼레 신부의 지시대로, 교우들의 상황을 살피면서 앞으로 조선에 들어올 새 신부를 맞이할 방법을 강구하다가 체포되어 순교하였다.

최영준(崔英俊: 1811~1868) 일명 인서(仁瑞)

경기도 용인사람으로 프랑스 앵베르 주교에게 세례(세례명 요한)를 받았다. 서울 아현동에서 회장직을 맡아 선교사들

은 물론 당시 교회의 주요 인물들과 교류하는 한편 중국 교회와의 연락 임무를 맡기도 하였다. 병인박해 때 조선을 탈출하는 리델 신부를 따라 중국에 갔으며, 조선원정의 프랑스 함대의 물길 안내인으로 조선에 들어왔다. 그리고 퇴각하는 프랑스 함대에 승선하여 중국 상해에 갔다가 이듬해(1867) 장치선·김계쇠 등과 함께 귀국하여 쌀장사를 하며 서울에 머문다. 그리고 1년 뒤 아내 주 데레사와 함께 체포되어 박순집(朴順集: 베드로)의 형, 조 참봉의 부친과 함께 58세로 강화에서 순교하였다.

엘리사벳

프랑스 함대가 강화도를 점령하고 있을 때, 리델 신부는 강화읍의 큰 길가에서 굶주림으로 죽어가던 세 살 난 여자 아이 하나를 발견하였다. 아이의 엄마는 도망을 갔고, 불구자인 아버지는 병들고 먹을 것조차 없어 아이를 키울 수 없다며 리델 신부에게 아이를 맡긴다. 리델은 아이를 갑곶이 부대로 데려와 치료를한 뒤, 군종 신부에게 부탁하여 엘리사벳이라는 본명으로 영세를 베풀어 주었다. 이것이 강화도에서 베풀어진 공식적인 첫 세례 예식이었다(1866). 프랑스군이 강화도에서 퇴각할 때 이 아이는 상해의 한 수녀원에 맡겨졌고, 그리고 후에 그곳에서 죽었다.

이 외에도 프랑스 군함을 방문하여 리델 신부를 만나 교회의 소식을 전했던 성연순(成連順)과 원윤철(元允哲)이 양화진에서 효수형을 당했고, 1870년에는 통진 출신의 권(權) 바오로가 20세의 나이로 강화에서 교수형을 받았다. 그리고 1871년 신미양요 때는 강화 출신의 박상손(朴尙孫)·우윤집(禹允集)·최순복(崔順福) 등이 미국군함에 다녀왔다는 죄로 갑곶나루에서 참수되었다.강화도와 천주교 - 강화도령 철종의 할머니 송 마리아 순교하다

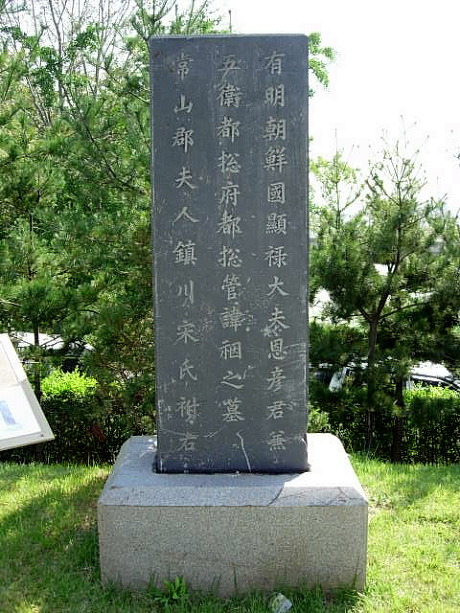

묘비 안내문에는 이렇게 쓰여 있다.

“〔…〕신유박해가 일어나 송 마리아(은언군의 부인)와 신 마리아(은언군의 며느리)는 외국 종교를 신봉했다는 죄목으로 사약을 받았고, 그 화가 강화도에 귀양 중이 던 은언군에게까지 미쳤다. 송 마리아와 신 마리아는 왕족의 첫 순교자라는 점에서 의미를 갖는다. 그들의 묘소는 한국전쟁을 전후하여 사라져 버렸고 터만 찾을 수 있었으며, 은언군의 묘비는 철종 2년에 사면하여 세운 것으로, 은언군과 그의 부인 송 마리아의 합장을 밝혔다. 은언군의 7대 후손인 이우용의 기증으로 1989년 9월에 진관외동의 산에서 절두산 순교성지로 안치되었다.”

강화도와 천주교의 인연은‘강화도령’철종(哲宗)의 할머니로부터 시작되었다. 지금으로부터 약 170여 년 전, 그녀(송 마리아)와 며느리 신 씨는 신유박해2 사건 때 천주교 신자라는 이유로 사약을 받고 순교한 것이다.

대왕대비가 사학(邪學)에 연루된 은언군 이인의 처와 며느리를 사사하다

“〔…〕강화부에 안치한 죄인 인( )의 처 송성(宋姓) 등은 시어머니와 며느리가 모두 사학(천주교)에 빠져서 외인(外人)의 흉한 무리들과 왕래하여 서로 만났으며, 나라에서 법으로 엄하게 금하는 일도 감히 두려워하지 않고 방자하게 자신의 집안 에 숨겨 주었으니, 그가 저지른 죄를 논하면 하루도 천지 사이에 용납할 수가 없다. 이에 아울러 사사한다.”

<순조실록>(1801. 3. 16.)

1. 순교(殉敎) 신앙을 증거하기 위하여 죽음을 당하는 일.

순교는 엄격히 말해서 세 가지 요소를 포함하는 개념이다. 즉 실제로 죽음을 당해야 하고, 그 죽음이 그리스도교의 신앙과 진리를 증오하는 자에 의하여 초래되어야 하며, 그 죽음을 그리스도교의 신앙과 진리를 옹호하기 위하여 자발적으로 받아들여야 한다는 내용이 그것이다. 순교는 죽음에 직면하여 신앙의 의미와 진리를 효과적으로 증거하는 행위다. 가장 소중한 생명을 바침으로써 육신을 죽이는 자를 초월하는 주님의 존재를 드러내는 행위다. 그러므로 순교의 목표는 최고의 가치를 실현하는 데 있으며 그 가치는 최고의 존재자를 긍정하는 일이다. 또한 인간이 다른 인격을 긍정하는 것은 사랑이므로 순교는 사랑의 행위다. 이는 신앙의 조문을 증거하는 행위에 그치지 않고 살아 계신 하느님의 아들과의 인격적인 만남 속에서 그분을 증거하는 행위다.

순교를 높이 평가하는 그리스도교적 이유는 그것이 다른 삶의 실재를 증거하기 때문일 뿐 아니라, 순교를 통한 죽음이 성부의 메시지를 선포하기 위하여 죽으신 그리스도의 생명에 순교자의 생명을 일치시킨다는 진리때문이다. 순교자와 그리스도의 유사점은 두 가지로 나타난다. 첫째, 순교자는 그리스도처럼 생명을 빼앗는폭력에 저항하지 않고 자신을 성부께 봉헌한다는 확신을 지닌 채 죽음을 맞이한다. 둘째, 순교자의 죽음은 그리스도의 죽음에 실제로 참여한다. 그래서 교회는 초대교회공동체 이래 순교자를 공경하며 모든 성인의 통공(通功) 속에 순교의 의미를 감사하는 마음으로 기념으로 되새긴다. 이처럼 순교는 그리스도와 함께 성부께자기를 봉헌하는 행위이며 이로써 초대교회 때부터 순교를 혈세(血洗)라 하였다.

2. 신유박해(辛酉迫害) 1800년, 천주교에 대해 비교적 온화한 정책을 써왔던 정조(正祖)가 죽었다. 뒤를 이어 11살의 어린 순조(純祖)가 왕이 되자 모든 권력을 장악한 대왕대비 정순왕후는 곧 천주교에 대한 박해를 시작한다.그러나 박해의 진짜 이유는 정적의 숙청이었다. 그녀가 원한을 지니고 있던 정적(남인)들 중에는 천주교 신앙을 가진 사람들이 많았던 것이다. 그녀는 새 법률 오가작통법(다섯 집 중 한 집에서 천주교 신자가 적발되면 모두처벌하는 법)을 만들어 전국의 천주교인을 빠짐없이 고발하게 하고, 회개하지 않는 자는 역적으로 다스려 뿌리째 뽑도록 하라는 엄명을 전국에 내렸다.

서울을 비롯하여 경기·충청·전라도에 이르기까지 약 1년 간 계속된 이 사건으로 인해 목숨을 잃은 천주교 신자가 약00명, 유배된 자는 약 400명에 달하였고, 살아남은 교인들 중 많은 사람들은 산간벽지로 몸을 피하였다. 이때 순교한 사람들 중에는 한국 최초의 세례교인 이승훈(李承薰)과 한국에 입국한 최초의 외국인(중국)신부 주문모(周文謨), 그리고 우리나라 최초의 여성회장 강완숙(姜完淑), 다산 정약용의 형 정약종(丁若鍾), 유학자녹암권철신(權哲身)‘, 황사영백서사건’의황사영(黃嗣永)등도있었다. 이 사건을 계기로 천주교를 믿는 사람들은 나라의 원수로 단정되었고, 아울러 천주교에 대한 박해는 국가에서 행하는 합법적인 법률행위로 인식하는 계기가 되었다. 이후에도 천주교회는 기해박해(1839), 병인박해(1866) 등 크고 작은 박해를 끊임없이 받으면서도 영원한 삶에 대한 희망으로 그들의 신앙을 굳게 지켜나갔다.

은언군·홍낙임에게 사사하다

“강화부에 천극(귀양 간 사람이 있는 집의 울타리에 가시나무를 둘러치는 일) 했던 죄인 이인과 제주목에 안치했던 죄인 홍낙임에게 사사하였다.”

<순조실록>(1801. 5. 29.)

철종의 할아버지 은언군 인( )은 정조(正祖)의 이복동생이다. 왕의 동생이었던 그는 당시의 시·벽파 간의 극심한 정치적 대립과 역모사건에 연루되어 강화도로 유배를 가게 된다. 그러나 정조의 극진한 보살핌으로 오히려 유배지 강화도에서 남부러울 정도의 귀양 아닌 휴양생활을 즐기던 은언군은 갑작스런 정조의 죽음(1800)으로 모든 상황이 돌변하게 된다. 그의 처지는 하루아침에 허공 속에 내던져 진‘끈 떨어진 연’의 신세가 되어버린 것이다. 11살의 어린 순조가 왕이 되자, 모든 권력은 정조의 정치적 최대 라이벌이었던 대왕대비 정순왕후 김 씨에게 돌아간다. 정조의 친아버지 사도세자의 죽음에 앞장 섰던 그녀는 곧 정적제거에 나서게 되고, 여기에 빌미를 제공한 것이 천주교였다. 그녀의 정적들 중 많은 사람들이 천주교 신앙을 갖고 있었던 것이다.

이때 조선에 들어와 있던 중국인 주문모 신부의 자수로 인해, 은언군의 처 송 씨가 한때 주 신부를 그녀가 거처하던 궁 안으로 피신시킨 사실과 고부간이 주 신부 로부터 세례를 받은 사실이 드러나 사약을 받게 된다. 위의 <실록> 중에서‘외인(外人)’이라 함은 중국인 신부 주문모를 일컬음이다. 다음 타깃은 철종의 할아버지 은언군이었다. 정조가 죽은 후, 가시울타리가 쳐진 집으로 쫓겨나서, 말 그대로‘귀양살이’를 하고 있던 은언군은 한양에서 급박하게 돌아가는 정세에 불안을 느낀 나머지, 집 주위의 가시울타리에 구멍을 뚫고 도망을 가다 체포된다. 중죄인의 교도소 탈출사건이 발생한 것이다. 기다렸다는 듯 조정에서 은언군에게 사약이 내려진다.

48년 뒤(1849), 헌종(憲宗)이 아들 하나 없이 세상을 떠나자, 대왕대비 순원왕후 김 씨가 재빨리 강화도에 있던 19살 원범이를 왕으로 지명한다. 이가 곧 철종이다. 원범이 왕으로 등극하기 하루 전날, 대왕대비가 하교한다.

“은언군 내외의 봉작(封爵)하는 일을 해당 관청을 시켜 당일로 거행하게 하라.”

<헌종실록>(1849. 6. 8.)

은언군 내외, 즉 원범의 할아버지와 할머니는 역적의 신분으로 사약을 받고 죽었다. 따라서 역적의 후손인 원범이 왕이 될 수 없으니 당장 그들의 죄를 없애주고 관작을 부여하라는 것이다. 2년 뒤, 이번에는 중국 측에 은언군의 무죄함을 알리기위해 사신을 보낸다.

“〔…〕신(철종)의 아비(순조: 원범은 순조의 양자로 입양되어 왕이 되었다)는 어린 나이에 왕위를 이었는데, 영의정 심환지가 어려운 때를 당해 권력을 훔쳐 마음대로휘두르며 국가에 변이 있음을 다행으로 여기면서 이때를 틈탈 만하다고 여겼습니다. 이듬해 신유년(1801)에 신의 친할아버지 은언군 인이 제일 먼저 그 칼날을 받았는데 그때 우리나라에는 불행하게도 사학(邪學)의 옥(獄)이 있게 되었습니다. 심환지의 무리들이 신의 친할아버지도 역시 천주교에 물들었다고 말하면서 감히 천만이치에 닿지 않는 이유를 대고 천만 이치에 맞지 않는 죄를 씌워 이 옥사에 몰아넣어 싸잡아 죽임을 당하였습니다.”

<철종실록>(1851. 1. 22.)

철종의 할아버지 은언군 내외는 이제 나라 안팎으로 모두 사면·복권되었다.

철종의 생모 완양부대부인 염 씨의 묘와 묘 앞에 놓여 있는‘십자가’꽃병

철종의 아버지 전계대원군과 그의 부인 묘는 경기도 포천에 있다. 철종의 생모 완양부대부인 용담 염 씨의 묘와 상석 사이에는 십자가가 새겨져 있는 돌 꽃병이 놓여 있다. -

새소식

-

변경/수정신청